Deutsche Literatur des Mittelalters

- Eine geschichtliche und literarische Einführung -

Projekt-Übersicht

|

Walther von der Vogelweide (Codex Manesse, um 1300)

1. Begriff und Periodisierung Als Mittelalter wird die nicht nur auf Literatur bezogene europäische, also abendländische Epoche bezeichnet, die von etwa 500 bis 1500 reicht1. Ihr geht die Antike voraus und sie wird von der Renaissance abgelöst. In der Forschung haben sich drei Konzepte für Periodisierungskriterien herausgebildet (vgl. Peter Hilsch: Das Mittelalter - die Epoche, Konstanz 2006):

Mit der Völkerwanderungszeit2 (375 - 568: von der Invasion der Hunnen nach Europa bis zum Einfall der Langobarden nach Italien) besitzt man eine gute Orientierung aller drei Kriterien. Auf sie folgt letztlich ursächlich, wenn auch nicht ereignisgeschichtlich der Zerfall des Römischen Reiches. An dessen Ende steht dann auch die von der Herrschaft gesteuerte, staatsmissionarische Christianisierung Europas. Das Ende des Mittelalters wird bestimmt von der Reformation (eher zentraleuropäische Sicht), dem Anheben des Zeitalters der Entdeckungen, einer humanistischen Wende des Geistes (Erasmus), sowie dem neuen absoluten Staatsverständnis, welches Maccchiavelli (1469-1572) auf den Begriff brachte. Der Begriff des Mittelalters (medium aevum) ist ein nachträglicher Begriff der Renaissance, der bereits im 14. Jahrhundert von italienischen Humanisten verwendet wurde, um die neue Rückbesinnung auf die Antike programmatisch zu pointieren: Mittelalter sollte dabei lediglich ein Zeitalter sein, welche die Kontinuität des antiken Denkens unterbrochen, sich dazwischengeschoben hatte. Unser heutiger Begriff und seine Konnotationen vom Mittelater sind im Wesentlichen von den abwertenden Betrachtungen dieser Humanisten geprägt, die das Mittelalter als eine Zeit des Verfalls und Niedergangs antiker Ideale und damit als dunkles Zeitalter sahen (aetas obscura, vergl.: etwas ist "mittelalterlich"). Die Einteilungen des Mittelalters in Früh-, Hoch- und Spätmittelalter orientieren sich an unterschiedlichen Kriterien. Die Geschichstwissenschaft richtet sich weitgehend nach den Herrschergeschlechtern und ihren Dynastien.

Diese Einteilung enthält natürlich Ungenauigkeiten, ja Fehler, da die jeweiligen Sprachen nicht mit den politischen Epochenbegriffen kongruent laufen. Naturgemäß orientiert sich die Literaturwissenschaft bei ihren Perisiodisierung eher an sprachlichen und stofflichen Kriterien als an historischen Ereignissen. Trotzdem ist auch die Periodisierung nach Sprachentwicklungsprozessen nicht unproblematisch und wird auch nicht konsistent durchgehalten. So wird die spätmittelalterliche Dichtung, selbst wenn das Frühneuhochdeutsche noch bis ins 17. Jahrhundert verbreitet ist, mit dem Beginn Reformation für beendet erklärt.

Eine vollkommen konsistente, auf ein einziges Kriterium zurückgreifende Einteilung würde einem so komplexen Vorgang wie der Literaturgwschichte Gewalt antun. So orientiert sich die hier gemachte Einteilung an allen vier Kriterien:

Neben der rein literaturgeschichtlichen will die folgende Übersicht auch Schlaglichter auf die zugrundeliegenden politischen, sozialen, ökonomischen und theologisch-philosophischen (Weltbild) Grundlagen werfen.

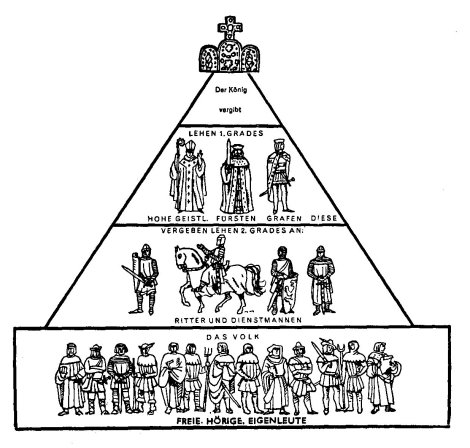

2. Gesellschaftliche und politische Grundzüge 2.1 Das Leh(e)nswesen Nach dem Zerfall des Römischen Reiches war Europa geprägt von einer Vielzahl von sog. "Völkern" oder "Stämmen" (Vandalen, Hunnen, Ostgoten, Franken, Burgunder, Langobarden). Diese "Völker" entsprachen zu Beginn weniger Ethnien, also konstanten biologischen Abstammungsgemeinschaften, als vielmehr "Stämmen", die sich als relative kleine, zunächst geografisch begrenzte Einheiten polyethnisch zusammensetzten und eine Art Rechtsgemeinschaft bildeten. Alle Begriffe stehen deswegen in Anführungszeichen, weil ihre moderne Assoziationen m.E. in die Irre führen, selbst wenn die Forschung auf dem einfachen Begriff des Volkes besteht. Streng genommen handelte es sich zunächst um über recht wenige kulturelle Praktiken (Siedlungsform, , Hausbau, teilweise auch Riten) lose zusammengehaltene und in einem begrenzten Gebiet siedelnde Personenverbände. Erst später, vor allem durch ihre Wanderungen entwickelten sich relative konstante Völker, die eigneEinige dieser "Stämme" jedoch konnten - nach dem Vorbild des Römischen Reiches - als foederati (= Verbündete) zunehmende Unabhängigkeit erwirken und bildeten sog. regna. Das vielleicht berühmteste Regnum entstand in Gallien, als der fränkische Merowingerkönig Chlodwig I. 486 die Römer besiegte: das Frankenreich (ein weiteres bekanntes Regnum entstand in Afrika durch die Vandalen (439 Eroberung der Provinz Africa Proconsularis)). Eben dieser Chlodwig war es auch, der die Christianisierung Europas einleitete, als er um 500 in einer Massentaufe zum Christentum konvertierte. Das schloss auch die Missionierung ein, welche Chlodwig in der Folge mit relativer Brutalität vorantrieb. Die Franken unter Merowingern und Karolingern legten mit ihrer politischen Ordnung die Grundlinien fest, die das gesamte Mittelalter bestimmen sollten: das Feudalsystem mit seinem Lehnswesen Das mittelalterliche Gesellschaft war geprägt von einem äußerst starren, patriarchal geordneten, hierarchischen Ständesystem. Die Stände bestanden aus dem Klerus (1. Stand), Adel (2. Stand) und Bauern (3. Stand). Die Herrschaft der Schöpfung wurde aufgeteilt in das sacerdotium, den Bereich kirchlicher Herrschaft, und das imperium oder regnum, den Bereich weltlicher Herrschaft. Der Klerus war - nahezu allein - der Kulturträger der gesamten Gesellschaft: Der Kirche oblag das Schul"system" (Klosterschulen) bzw. das, was man als Ausbildungsstätte für Heranreifende nennen darf. Schreiben wie Lesen war nahezu außschließlich Sache der Geistlichkeit: Dort befanden sich die Bibliotheken und dort beschäftigte man sich auch mit den Werken der Antike. Die mittelalterliche Gesellschaft war - als Idealtypus konstruiert, da Variationen dieses Schemas immer wieder eintraten - lehnsrechtlich streng hierarchisch organisiert: Oberster Lehnsherr war der König, der die Kronlehen an seine Fürsten (Herzöge, Grafen und hohe Geistlichkeit wie Bischofe und Reichsäbte), die Kronvasallen, vergab, welchselbige wiederum die Lehen an Untervasallen (Äbte, Dienstmannen, Ritter oder andere Reichsfreie) weitergaben. Die Untervasallen übten die sog. Grundherrschaft aus, d.h. sie sorgten für die Nutzbarmachung des Grundbesitzes. Dabei wurde der Grundbesitz an sog. Hintersassen (diejenigen, die hinter den Vasallen kommen) vergeben, allerdings nicht als Lehen, sondern als zu bewirtschaftendes Land. Die Hintersassen - dies konnten durch Schollenpflicht gebunden Hörige, Leibeigene oder freie Bauern sein - waren zu Frondiensten angehalten, die vor allem in Arbeitsleistungen und Abgaben bestanden. Im Gegenzug gewährte ihnen der Grundherr Schutz, das Land selbst sowie Rechtssicherheit durch seine lokale Gerichtsbarkeit. Die Übergabe eines Lehens, die Belehnung oder Investitur (infeudatio, constitutio; in karolingischer Zeit auch nach der rituellen Zeremonie Handgang genannt) war stets eine persönliche, keine abstrakt rechtliche Beziehung zweier Personen. Die ursprüngliche dahinterstehende Idee war die eines Austauschgeschäfts: Der Vasall schwört mit dem Lehnseid, dem Lehnsherren Dienst, Treue und Gehorsam (fides), servitium und seit dem 11. Jh. auxilium et consilium usw.), der ihm im Gegenzug Schutz und Unterhalt garantiert. Die Leistungen des Vasallen erstreckten sich vor allem auf den Krigesdienst, die Gestellung von Mannschaften (Soldaten), aber auch Geldzahlungen (Adäration) und Abgaben. Die Pflichten des Lehnsherren werden in den Urkunden weniger fest umschrieben und erstreckten sich vor allem auf die Gewährung der Treue und einer allgmeiner Schutzpflicht, die wohl dem römischen Patronatsmodell entsprang. Im Wesentlichen stellte sich ein Freier also freiwillig (durch Eid) unter den Schutz eines Stärkeren (Kommendation), der ihn, den Schwächeren, erst einmal mit den ökonomischen Mittel ausstattete (das Lehen), die es dem Stärkeren daraus erlaubte die nötigen Mittel des Schutzes (Soldaten, Verpflegung) erst bereitzustellen. Ungeschützt gesagt bedeutet dies, dass im Lehen- und Vasallenverhältnis der stärkere Lehnsgeber eine Art Organisations- und Bündelungsaufgabe übernahm (er bündelte verschiedene servitia und auxilia), die es ihm erst ermöglichten, eben diese Schutzfunktion auch wahrzunehmen. Später wandelte sich sich dieses Schutzverhältnis - verselbständigend - zunehmend in ein Privilegienverhältnis, in dem es weniger um den konkreten Schutz von Schwachen als um die Aufrechterhaltung einer übergreifenden Ordnung ging. Die persönliche Schutzfunktion wandelte sich also in den Schutz einer allgemeinen Ordnung. Man kann sich dies so vorstellen, dass der Lehnsherr damit weniger privatrechtlich als ordnungspolitisch gebunden war. Gemeinhin wird im Lehnsverhältnis also zwischen zwei Seiten unterschieden, die das oben genannte Austauschverhältnis umschreiben: ol>

→ Weiterführende Literatur zum Lehnswesen: Lexikon Lehnswesen, Besitz und Herrschaft 2.2 Die Dichter Im Wesentlichen oblag die Schriftkundigkeit stets den Klerikalen (clerici). Sie konnten nicht nur lesen und schreiben, sondern waren allein der lateinischen Sprache mächtig, die als administrative Verkehrssprache galt. Laien, die eine entsprechende Ausbildung genossen hatten, nannten sich (viri) litterati (= Schriftkundige, Gebildete).3 Selbst die höfische Dichtung oblag der Hofgeistlichkeit, da das Analphabetentum bis in der höchsten Adel reichte. Grundsätzlich unterscheidet die mittelaterliche Dichtung folgende Typen des Dichters:

3. Das Weltbild des Mittelalters Das Weltbild des Mittelalters im deutschen Sprachraum erhob sich auf zwei Säulen: der Antike und dem Christentum. Die germanischen Wurzeln, die wurden bald in das christliche Weltbild integriert. Leitgedanke war die Idee einer kosmischen Ordnung, die hiercharchisch aufgebaut war. In diese Ordnung hatte sich der einzelne in Demut zu fügen (humilitas). Der mittelalterliche Mensch begriff sich nicht somit als Individuum, sondern als Bestandteil einer göttlichen Ordnung. Die starren, gesellschaftlichen, ja ritualisierten Regeln des Umgangs ersetzen dabei meist das noch unterentwickelte positive Recht. Folgende Übersicht mag diese Strömung zusammenfassend verdeutlichen:

Viele Kirchenväter versuchten jedoch auch, die antiken, vor allem platonische und aristotelische Gedanken, in ihre christlichen Vorstellungen zu integrieren. Gerade die platonische Ideen- und Seelenlehre übte einen großen Einfluss auf die Kirchenväter aus, da sie die dualistische Trennung von Idee und Gegenstand sowie die uns heute als rein christlich erscheinende Vorstellung von der Seele als personale Identität begründete. Später gewannen aristotelische Vorstellungen an Gewicht. An dieser Stelle sei vornehmlich Thomas von Aquins aristotelische Auffassung von der Vervollkommnung des Menschen durch die Selbstbewegung der Seele ([entelechia]) genannt. Die strenge Hierarchie war bereits in der Frühscholastik in den Schriften der Kirchenväter (Patriarchen) Augustinus, Dionysus Areopagita zu finden, aber vor allem auch später bei Thomas von Auquin (1225-1274) das Ordnungsprinzip allen Seins (Ordoprinzip). Thomas zufolge sei - gemäß der analogia entis (Ähnlichkeit des Seins) - die soziale Ordnung entsprechend der kosmischen Ordnung aufzubauen. In dieser kosmischen Ordnung herrsche im Bereich des Jenseitigen Gott (als dreieiniges Wesen) über den reinen Geistern, worunter sich der Bereich des Diesseitigen mit dem Menschen, der belebten und unbelebten Natur befinde. Die entsprechende Analogie im sozialen System der Lehnspyramide ist unverkennbar und auch gewollt. Die einzelnen Menschen sind dabei nur Teile einer Ordnung und werden nicht als Individuen betrachtet. Dies ist auch das bestimmende Element der gesamten Dichtung des Mittelalters. Unabhängig, ob es um Ritter, Heilige oder einfache Leute geht, die Figuren handeln nie aus persönlichen oder individuellen Motiven, sondern immer im Rahmen eines mehr oder weniger ritualisierten, gesellschaftlichen Kontextes und engen Ordnungsrahmens. Neben der Vorstellung, Teil einer göttlichen Ordnung zu sein, begriff sich der mittelalterliche Mensch als gottunmittelbares Wesen. Das hieß erstens, dass der Mensch im Zentrum der Schöpfung stand (Krone der Schöpfung). Damit galt aber auch unverrückbar, dass die Erde im Zentrum des Kosmos sein musste (Geozentrismus). Zweitens bedeutete die Gottunmittelbarkeit, dass der Mensch mit seinem Leben einen göttlichen Auftrag zu erfüllen habe. Und drittens meinte die Gottunmittelbarkeit des Menschen, dass er als Wesen, nicht als Individuum, mit unveräußerlichen Rechten zur Erfüllung dieser Aufgabe ausgesattet worden sei (Naturrechtslehre). Diese Rechte seien dem Menschen mit und in der göttlichen Schöpfung in unveränderlicher Form mitgegeben worden. Naturgemäßes Handeln, Natürlichkeit, Natur des Menschen - Schlüsselbegriffe in Thomas von Aquins Schriften - verweisen immer auf einen dabei unterstellten, göttlichen Schöpfungswillen. Spürbar war dabei natürlich auch stets die aristotelische Vorstellung von der Entelechie: Der Mensch sei von Gott mit Vernunft ausgestattet worden, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Dieser Zweck ließe sich jedoch nicht in persönlichen Vorlieben und Interessen beschreiben, sondern als Erfüllung und Aufrechterhaltung der göttlichen Ordnung als dem universellsten Ausdruck dieser Vernunft. Gerade diese zirkuläre Vorstellung ist es, die uns heute mittelalterliches Denken und Handeln so schwer verständlich erscheinen lässt, nehmen wir in unserem postaufklärerischen Weltbild doch an, Vernunft sei eine individuelle Angelegenheit (Nutzen, Selbstverwirklichung). Die Gottunmittelmittelbarkeit trug sicher universalistische Züge, war doch stets die Rede vom Menschen. Dies darf jedoch nicht mit der Erlösung des Menschen verwechselt werden, die nur denjenigen möglich war, die sich zum christlichen Glauben bekannten. So gesehen war die Gottunmittelbarkeit eine Art göttlicher Disposition, die sich erst in einem Leben nach christlichen Geboten manifestieren konnte. Die Naturrechtslehre verhinderte es demnach nicht, Nicht-Christen diese unwandelbaren Rechte rundweg abzusprechen. Sie war nicht Ausdruck einer universellen Aufassung von der individuellen Ausstattung mit Rechten. → Weiterführende Literatur zum Weltbild: MITTELALTERLICHES WELTBILD: SEINS - ORDNUNG (Seinspyramide) 4. Epochen 4.1 Frühmittelalter und althochdeutsche Dichtung 4.1.1 Politische Entwicklungen Nach den Wirren der Völkerwanderungszeit und dem Beginn der Christianisierung durch Chlodwig, begründete das fränkische Geschlecht der Karolinger, das mit der Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahre 800 auf dem Höhepunkt seiner Macht angelangt war, das weströmische Kaisertum neu (renovatio imperii), verstand Karl sich doch als Augustus Imperator Renovati Imperii Romani . Karl I., der sich nach der rigorosen Christianisierung (Sachsenkriege) der Einheit von Staat und Kirche verpflichtet fühlte, wurde als Kaiser zum patronus et advocatus (=Schutzherr) der Kirche. Damit stand sein Frankenreich nicht nur in direkter Nachfolge des Römischen Reiches, sondern erhielt auch eine völlig neue christliche Legitimation (sanctus).Die karolingische Dynastie, die kein Primogeniturgebot kannt, endete jedoch in der Aufteilung des Reiches (Vertrag von Verdun) und deren Folgen. Deren Nachfolger auf im Ostfrankenreich waren die Luidolfinger oder Ottonen. Als Otto I. im Jahre 962 zum Kaiser gekrönt wurde, erneuerte er das römische Kaisertum Karls des Großen. Gleichzeitig trieb er das voran, was als Ottonisches Reichskirchensystem bezeichnet wird. Seine Kennzeichen waren:

In der Folge wollten die Salier die Kirche grundlegend reformieren und bestimmten mit der Absetzung von drei Konkurrenzpäpsten sogar den Papst neu (Heinrich III und Papst Clemens II). Damit war der Kaiser vom Schutzherrn der Kirche de facto zu seinem Oberhaupt geworden. Er setzte die Bischöfe ein, machte sie zu Reichsfürsten und bestimmte die Päpste. Die Kirche sah sich durch die Einbindung in das imperium einer zunehmnder Verweltlichung ausgesetzt, die in Priesterehen, Prieserkonkubinaten und der Simonie (Ämterkäuflichkeit, Ämterentlohung) gipfelten. Die Kirchereformen des 11. Jahrhunderts, an deren Spitze die Clunaziensische Reform stand, versuchten dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Als die Kritik an der Laieninvestitur innerhalb der Kirche (Simonie-Vorwurf) zunahm, kam es letztlich zum Investiturstreit, der in der Amtszeit Heinrichs IV. und Papst Gregors VII seinen Höhepunkt erfuhr. Hinter der Auseinandersetzung zwischen Regnum und Sacerdotium um die Investitur stand jedoch die weiter gehende wie grundsätzliche Frage, wer das Haupt der Kirche (caput Ecclesiae) sein sollte. Während der karonlingischen und ottonischen Zeit war die Kirche von einer schutzbedürftigen und abhängigen zu einer eigenständigen und geschlossenen Körperschaft herangereift. Grund dafür war nicht zuletzt die zunehmende Einbindung der Bischöfe in das Lehnssystem, die der Kirche vor allem eine ökonomische Unabhängigkeit sicherte. Die Cluniazensische Reform, die eine striktere Trennung zwischen Laien und Klerikern verlangte, gestand dem König lediglich zu caput laiorum (Laienoberhaupt) zu sein. Die Reformpäpste - an erster Stelle Gregor VII. - schließlich argumentierten in hierokratischer Weise, dass der Kaiser von der Kirche allein seine christliche Legitimation erführe, sodass ihr der Vorrang gebühre (ut domina = wie eine Herrin). Dem hielt Heinrich IV. den Gedanken des Gottesgnadentums gegenüber, wie ihn auch bereits Otto (in Anlehnung an Karl den Großen) vertreten hatte: So habe der Kaiser seine Würde direkt von Gott empfangen, als dessen "Erfüllungsgehilfe" der Papst nur fungiere. Trotzdem plädierte letztlich er für eine Gleichstellung und Nebeneinander zwischen Papst und Kaiser (dualitas). Die Lösung des Konflikts wurde strukturell möglich, als auf eine ältere und bereits länger bekannte Unterscheidung zwischen spiritualia und temporalia zurückgegriffen wurde (Ivo von Chartes). Spiritualia meinten die geistlichen Ämter, die Temporalia die weltlichen Besitzungen. Ereignisgeschichtlich erfolgte die Lösung erst, als sich die Mehrheit der deutschen Fürsten auf die Seite des Papstes schlug. Nun musste der Kasier Heinrich IV. einlenken (Gang nach Canossa, 1077). Es dauerte jedoch noch eine ganze Generation bis ein endgültiges Abkommen fixiert werden konnte, welches 1122 unter dem Namen Wormser Konkordat, ungenauerweise auch Pactum Calixtinum genannt, bekannt wurde. Die Trennung von Spiritualia und Temporalia wurde hier in einer ganz bestimmten Weise festgeschrieben und zwar dadurch, dass der Kaiser der Kirche das Recht der Spiritualia zugestand und der Papst im Namen der Kirche dem Kaiser das Recht der Regalienvergabe einräumte.

Zu erkennen ist, wie im Konkordat jetzt zwischen Temporalia (weltlicher Lehnsbesitz und den damit verbundenen Regalia) und den Spiritualia (den geistlichen Ämtern) unterschieden wird. Die Folgen des Wormser Konkordats:

Auch geben die Formulierungen einen guten Aufschluss über das gewandelte Verhältnis von Kirche und Kaiser: Beide concedere etwas dem Anderen, womit auch eine formalrechtliche Gleichstellung zum Ausdruck gebracht wird. Der Papst vertritt nicht allein irgendwelchen höheren Mächte, sondern leitet daraus auch konkrete weltliche Rechte ab, die er jedem anderen zugestehen, aber auch entziehen kann. Sacerdotium und imperium, das im Ottonischen Reichskirchesystem nahezu unter dem Primat des imperiums zusammengfallen waren, waren wieder geschieden. Das Papsttum hatte sich als eigenes sakrales Machtzentrum gegenüber Kaisertum behauptet. Dieses war jedoch auf säkularer Ebene unabhängiger geworden. 4.1.2 Die frühmittelalterliche Literatur 4.1.2.1 Entstehung und Entwicklung frühmittelalterlicher Literatur Literarische Zentren dieser Anfangszeit deutscher Dichtung waren die Klöster (genauer die Benediktinerklöster ab 529 durch Benedikt von Nursia). Sie waren und blieben bis ins Spätmittelalter, als die der ersten Universitäten gegründet wurden, die Zentren der Schriftlichkeit. Schriftkundigkeit (literalitas) definierte sich dort allerdings zunächst als das Beherrschen der lateinischen Sprache. Die überlieferten Schriften der Antike, die Bibel, die Liturgien, Gebete und Psalmen, und auch die theologischen und philosophischen Lehrschriften wurden in lateinischer Sprache abgefasst, Latein war Weltsprache der gebildeten Geistlichkeit. Der Beginn der schriftlichen Aufzeichnung althochdeutscher Literatur fällt in das 8. Jahrhundert (um 750). Das war vor allem der Tatsache zu verdanken, dass es die Christianisierung germanischer Stämme auf fränkischen Gebiet erforderte, deren Sprache zu sprechen. Die dabei entstehenden Texte hatten - nach Brunner - zunächst subsidiären Charakter, d.h. sie sollten die lateinischen Texte den Einheimischen verständlich machen. Dieser Korpus reichte von Interlinearversionen, Vokabularen über Randglossenversionen bis hin zu Übersetzungen. Treibende Kraft für die Weiterverbreitung des Althochdeutschen war sicherlich die Absicht Karls des Großen nach einer sermo patrius, einer fränkischen Muttersprache. Gleichzeitig musste man sich bei aller Missionierung auch mit der germanisch-heidnischen Kultur selbst beschäftigen. Die mit diesem Horizont produzierten Texte hatten integrativen Charakter, d.h. die stellten den Versuch dar, heidnische Stoffe christlich umzuinterpretieren. Und schließlich nahm man auch direkt die bis dahin nur oral tradierten germanische Sagenstoffe auf und hielt sie in der Sprache fest, in der man sie gehört hatte (Heldenepik, Zaubersprüche). Dies ist der konservative Aspekt und Korpus frühmittelalterlicher Dichtung.Alles in allem entstand trotz subsidiärem, integrativem wie konservativem Charakter dieser Werke eine eigene Tradition von Endreimdichtung, die vor allem mit einem Werk und einem Namen verknüpft ist: Otfried von Weißenburg und seine Evangelienharmonie. Seltsamerweise ist - mit Ausnamhe der Übersetungstexte und -hilfen Notkers von St. Gallen (950-1022) - ab der ottonischen Regierungszeit ab 900 ein Bruch in der literarischen Produktion zu verzeichnen (das Nachlassen der Schriftlichkeit erstreckt auch auf die rechtliche und administrative Ebene; so nimmt die Anzahl der Urkunden und Diplome rapide ab). Erst mit der Paraphrase des Hohen Liedes (1060) wird die Tradition Otfrieds wieder aufgeriffen. Bis zum Hochmittelalter nahm dann die Vielfalt der Textgattungen beständig zu. Memnto-mori-Dichtung und mystische Schriften auf geistlicher Seite, Chroniken, Spielmannsepen und Epen auf profaner Seite. Übersicht der Gattungen in chronologischer Abfolge:

4.1.2.2 Chronologischer Abriss frühmittelalterlicher Literatur 4.1.2.2.1 Germanische Dichtung (bis 800) Die frühe Zeit althochdeutscher Dichtung ist geprägt von der eigenen Literatur der gemanischen Stämme, die sie während der Völkerwanderungszeit in die jeweiligen Gebiete mitbrachten. Diese bestand zum einen aus den Sagenkreisen, zum anderen aus Beschwörungen und Götteranrufungen (heidnische Gebete). Die Tradition der Germanen war mündlich, so dass wir heute auf nachträgliche, schriftliche Aufzeichnungen angewiesen sind.

4.1.2.2.2 Althochdeutsche Dichtung der Christianisierungszeit (760 - 1060)

4.1.2.2.3 Frühmittelhochdeutsche geistliche Dichtung (1060 bis 1120) Prägendes Ereignis dieser Teilepoche war sicher die Cluniazensische Reform und ihr Ideal monastischen Lebens in Demut, Gehorsam und Schweigen (Benediktinerregel als Vorbild) sowie ihrer Vorstellung einer christlichen Gemeinschaft, die sich in Gebet, Dienst und in der Unterordnung unter eine streng hierarchische Rangordnung erschöpfte. In dieser Phase finden sich folgende Werke:

(

( ) )

bezeichnet den Übergang zur mittelhochdeutschen Dichtung. Angelegt ist das Werk als kommentierte Übersetzung des alttestamentarischen Hohen Lieds Salomons, in dem die erotische Annäherung zweier Liebenden geschildert wird. Williram wendet dies in allegorischer Weise in ein Verhältnis von Kirche zu Christus in Form des Gleichnisses von Braut zu Bräutigam. Im Sinne der Allegorese wird dieses Muster auf den verschiedenen Sinnebenen (literal: Braut-Bräutigam; allegorisch: Christus-Kirche; moralisch und eschatologisch) repiliziert. Helmut de Boor hat die Paraphrase als "bezeichnendes Denkmal zeitgenössischer Christusfrömmigkeit" (Helmut de Boor: Die deutsche Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart (Geschichte der deutschen Literatur). Bd 1: Die deutsche Literatur von Karl dem Grossen bis zum Beginn der höfischen Dichtung, bearb. v. Herbert Kolb, München: 9. Aufl. 1979, S. 115) bezeichnet. Unverkennbar ist dabei das mönchische Ideal mit den Mitteln von Kontemplation, Gebet, Lesung, Wachen und Fasten (vgl. ebda. S. 117). 4.1.2.2.4 Frühmittelhochdeutsche vorhöfische und profane Literatur (1120 - 1180)

4.2 Hochmittelalter und mittelhochdeutsche Dichtung 4.2.1 Politische Entwicklungen Mit dem Wormser Konkordat war zwar die Investiturfrage entschieden, nicht jedoch die Frage nach Vorherrschaft über die Christenheit. Das Hochmittelalter war politisch geprägt von zwei Auseinandersetzungen:

Mit den Staufern waren drei Einigungs-"Projekte" verbunden, die eine Einsicht in die Selbstauffassung des nach-Wormser Kaisertums geben sollten:

Die Staufische Epoche gilt in der heutigen Forschung als Zeit, in der das deutsche Kaisertum einen Höhepunkt seiner territorialen wie politischen Machtfülle erreichte. Unter den Staufern erlebte das kulturelle Leben einen ungeheuren Aufschwung. Die Fürstenhöfe etablierten sich neben den Klöstern und Abteien als Zentren kulturellen Schaffens. Fast sämtliche Dichter dieser Zeit waren an Fürstenhöfen tätig, der in Wien geborenen Walther von der Vogelweide sogar am kaiserlichen Hof Friedrichs II. Zudem nahm die Schriftkundigkeit im Adel, der bis dahin weitgehend analphabetisch regierte, stark zu. 4.2.2 Der Ritter als Ideal der hochmittelalterlichen Gesellschaft Keine Figur ist derart stark mit dem Begriff des Hochmittelalters, ja des Mittelalters überhaupt, verflochten wie der Ritter. Dies hat natürlich zum einen konkret historische Gründe. Der Ritterstand kam mit der mittelalterlichen Lehnsordnung auf und erlebte durch die militärisch-technischen wie -taktischen Entwicklungen (Schusswaffen, Fußheere) sowie die neuen Söldnerheere seinen Niedergang am Ende des 14. Jahrhunderts.Ritter waren zunächst nichts anders als die Kavellerie des Hochadels (ritter von reiter). Der Begriff bezeichnete also nur ein soldatisches Berufsbild. Zum Ritter wurde man gemacht durch die Schwertleite oder den Ritterschlag. Vielen Mitgliedern der unteren Stände gelang der soziale Aufstieg durch ihre Aufnahme in den Ritterstand. Mit der Schwertleite wurde dem Ritter meist auch ein Lehen mitgegeben, welches die Kosten ständiger Wehrbereitschaft decken sollte. Trotzdem fielen viele dieser "Aufsteiger" nicht zuletzt wegen der sehr kostspieligen Ausrüstung wieder in niedere Stände (Freie) zurück, sodass der Ritterstatus zunehmend zu einer Angelegenheit wohlhabender Adeligen wurde. Seine militärpolitische Rolle wie in der eben genannten ökonomischen Abgrenzung ließ mit Beginn des 11. Jahrhunderts den Ritterstand zu einer eigenen sozialen Schicht mit relativ großer Eigenständigkeit werden. Die Erhebung zum Ritter wurde als Standeserhöhung und Adelung angesehen. Auf Grundlage dieses neuen Standesdenkens wie -handelns erhebt sich die Idealisierung des Rittertums in der Literatur. Ritterlichkeit wird hier zum Ideal einer gesamten Gesellschaftsordnung stilisiert. Der Ritter, eigentlich nur ein Teil, wird zum Allgemeinen der feudalen Gesellschaftsordnung, der die Gesamtheit ihrer Werte verkörpert. Diese Werte, die sich in den Helden- und Ritterepen sowie der Lieddichtung finden lassen, umfassten dabei:

Natürlich fußten sie auf den militärischen Tugenden von Loyalität und Tapferkeit, überstiegen diese jedoch weit. Zu beachten ist immer, dass es sich dabei um Idealisierungen handelte, die vornehmlich der so genannten höfischen Dichtung wie Erec, Parzival oder Iwein sowie dem Minnesang entlehnt sind und die sich dort in ritualisierten Handlungen niederschlagen. Die höveschkeit, aus dessen Begriff der neuhochdeutsche Begriff der Höflichkeit sich noch speist, bezeichnet die Umgangsformen am Hof, welche ein gesittetes wie musisch gebildetes Verhalten umfassen sollten. Im Minnesang (genauer: in der Hohen Minne) etwa wird diese Ritterlichkeit am stärksten ritualisiert, indem das lyrische Ich/Rollen-Ich die Angeminnte zu einem unerreichbaren Ideal stilisiert, wobei es diese stets seines hôhen mouts, staete, diemüete und triuwe versichert. Auch in den großen Ritterepen kommen die Ritterfiguren nur durch mâze und staete an ihr Ziel. Ritterlichkeit und christliche Tugenden wie sie sich in den mönchischen Tugenden der Hilfsbereitschaft, keuschen Zucht und Askese wiederfinden, ergänzen sich. Wenig umstritten ist auch die These, dass die ritterlichen wesentlich auf den christlichen Tugenden beruhen. Für das Verständnis von mittelalterlicher Ritterlichkeit ist der Unterschied zwischen dem Figurentyp des Helden und dem des Ritters entscheidend. Der Held, wie er in Heldenepen des Artussagenkreises oder der Nibelungensage etwa in den Personen Siegfrieds oder König Artus' dargestellt wird, entspricht nicht dem Ideal höfischer Ritterlichkeit. Siegfried wird dort als ungehobelter, recht einfacher, jedoch mutiger Mann beschrieben, der nicht die ritterlichen Kriterien von êre und höveschkeit erfüllt. Die keltische Artussage (um 500) wird erst durch ihre spätere Rezeption in Frankreich (12. Jahrhundert) für die höfisch-ritterliche Dichtung interessant. 4.2.3 Die Überlieferung Obwohl Minnesänger wie Spruchliedautoren (Sangspruchautoren) weitgehend auf Basis von Vorlagen dichteten und vortrugen, sind von ihnen selbst keine schriftlichen Zeugnisse aus ihrer Feder überliefert. Die hochmittelalterliche Lieddichtung ist vor allem durch die Liederhandschriften erhalten, die von Schreibern zu Bänden zusammengfasst und - meist, aber nicht immer - mit einem Autorennamen versehen wurden. Diese Handschriften gliedern sich in Sammel-, Autoren- und Streuhandschriften. Die Mehrzahl ist reich bebildert und wird an den deutschen Staatsbibliotheken (Heidelberg, München, Stuttgart, Rostock, Leipzig, Jena) aufbewahrt und gepflegt.

4.2.4 Entwicklung und Gattungen Die hochmittelalterliche Dichtung unterscheidet sich von den früheren wie späteren der hier behandelten mittelalterlichen Teilepochen vor allem durch vier Eigenschaften:

Die hochmittelalterliche Dichtung gilt gemeinhin als Blüte mittelalterlicher Dichtung überhaupt. Wie bei vielen worderhand wertenden Begriffen der Literaturgeschichte (vgl. etwa Klassik) ist jedoch auch bei diesem Vorsicht geboten, wird doch selten bis nie angegeben, welches Kriterium von Reife und Höhepunkt denn der Literaturproduktion zugrunde liegen soll. Will, nach Hegel, jede Philosophie ihre Zeit auf den Begriff bringen, so kann man in Analogie dazu behaupten, dass Literatur ihre Zeit ins schriftliche Bild setzen will. Das Kriterium von Literaturhöhe wäre dann ihre Adäquatheit. Blütezeiten der Dichtung kochen dann meist zusammen zu Produktionen, in denen entweder historische Wandlungsprozesse stark am Werk waren (Stofffülle) oder in denen Literatur besonders gefördert wurde, sodass ihre Produzenten sich ganz ihrer Aufgabe widmen konnten. Der Begriff des Höhepunkts ist vielleicht dann angebracht, wenn vorhergehende Epochen unfertige Ansätze derselben Sujets oder nachfolgende Zeiten epigonale Imitationen ablieferten. Völlig verfehlt ist er, wenn man das Kriterium kritischer Distanz in Form und Inhalt anlegt. Die gesamte höfische Dichtung ist eine stark konventionalisierte (um nicht zu sagen konventionelle), formal wie inhaltlich regulierte Dichtung, die im Wesentlichen brav ihre ideologische Aufgabe erfüllt, indem sie im Ritter die Werte der feudalen Gesellschaft feiert. Höfische Dichtung war eben auch interessengeleitete Auftragsdichtung. Im Falle des Minnesangs kommt noch die völlige Verkehrung wirklicher Rechts- und Herrschaftsverhältnisse hinzu, gepaart mit dem im Minneparadox zugrundeliegenden patriarchal-dümmlichen Grundzug: Solange die frouwe tugendhaft ist, widersteht sie der Minne ("Heilige"), lässt sie sich auf das Werben ein, verliert sie ihre Tugendhaftigkeit ("Hure"). Folgende Liste soll einen Überblick über die wichtigsten Gattungen der hochmittelalterlichen Dichtung geben:

Im Grunde lässt sich die Epoche in höfische Literatur und den Rest einteilen. 4.2.5.1 Lieddichtung: Minnesang Der Minnesang ist vor allem eine thematische Dichtung und die früheste Form der westeuropäischen Liebeslyrik. Gelobt, angesungen und angebetet wurde im Hochmittelalter dabei keine reale Frau, sondern ein Idealtypus. Die im Gedicht gepriesene Frau besaß eine Stellvertreterfunktion für die Gesamtheit aller anbetungswürdigen Frauen. Hoffnung auf Erhörung wie das grundsätzliche Wissen um Nichterfüllung sind weitgehend durchgängige Topoi der Minne. Dieser Teil der Minne wird in der Regel der Hohen Minne zugeschrieben. Davon abweichend schildert die sog. Niedere Minne (auch erreichbare Minne) das Erlebnis erfüllter Liebe. Hauptsächliche Zeugnisse dieses abweichendes Typs finden sich bei Walther von der Vogelweide ("Unter der linden"). Formal war die Stollenstrophe prägend für das Minnelied: 3-stollig mit zwei melodisch gleichen Aufgesangsstollenstrophen und einer des Abgesangs. Im Minnesang finden sich nicht nur die ritterlichen Tugenden wieder (ethische Dimension), er reflektiert auch seine sozialen Aufgaben von Dienst und Wehrbereitschaft. Der Minnedienst und die unverbrüchliche Treue des Minnenden an die Frau sind Ausdruck des ritterlichen Pflichtverhältnisses zu seinem Lehnsherrn.Neben der bisweilen umstrittenen Unterscheidung von Hoher (unerfüllten, idealisierten, paradoxen) und niederen (erfüllt, persönlich) Minne lassen sich die Minnelieder auch nach bestimmten Motiv- oder Themengruppen, aber auch nach ihrer Struktur und ihrem Aufbau unterscheiden:

4.2.5.2 Spruchdichtung Die Spruchdichtung, auch Sangspruchdichtung, bezeichnet eine Untergattung hochmittelalterlicher Dichtung, mit der oft auch der Minnesang identifiziert wird, die jedoch auch eigene Formgsetze entwickelt hat. Vor allem unterscheiden die Motive und Themen, die meist politischer oder moralisch-didaktischer Natur sind, die Spruchdichtung wesentlich von der Liebeslyrik des Minnesangs. Eines der berühmtesten Spruchlieder ist Walther von der Vogelweides Ich saz uf einem steine, die in seiner als Reichston bezeichneten Spruchliedersammlung enthalten ist. Allein schon ihre Intention und Entstehung rechtfertigt eine Abgrenzung, denn die Spruchdichtung war - mit wenigen Ausnahmen - von Gönnern bezahlte Auftragsdichtung, sodass m.E. ein politischer oder moralischer Subtext fast immer unterstellt werden darf. Die Spruchdichtung vermittelt auch Einblicke in die Berufsauffasung der Dichter und die Herausbildung eines professionellen Berufsethos ab dem 12./13. Jahrhundert.Die Unterscheidung in

Inhaltlich beackert die Spruchdichtung ein weites Feld. Wenigstens in folgenden Gebieten treten Sprüche in gehäufter Zahl auf

4.2.6 Das Ritterepos/höfischer Die drei bis heute bekanntesten und wohl auch am meisten rezipierten Ritterepen stehen am Beginn der folgenden Auswahlliste: Parzival, Erec und Iwein. Sie gehören zusammen mit Zatzikhovens Lanzelet alle zum Kreis der Artussage (Artusepik). Bei Iwein und Erec handelt es sich um freie dichterische Übertragungen kompletter französischer Versepen, beim Parzival ist nicht völlig klar, was und wer die Vorlage gewesen sein könnte. Einerseits exisitiert ein unvollendetes Versepos Chrétien de Troyes Perceval le Gallois ou le conte du Graal, andrerseits weist Wolfram in seinem Epilog explizit darauf hin, er habe eine andere, heute nicht auffindbare und auch nirgendwo sonst belegte Quelle herangezogen ("Kyot"). Wolfram geht mit den Originalstoffen wesentlich freier als Hartmann von Aue um. Auch ist der Komplexitätsgrad an Handlungssträngen, Stoffen, Motiven und Themen um einiges höher als in Hartmanns Werken.Der Unterschied zu den Heldenepen ist vor allem ein inhaltlich-figuraler, auch wenn es strukturelle Ähnlichkeiten gibt: Während es dort um einen einfachen Menschen geht, der Abenteuer besteht, soll das Heldenepos den Ritter oder einen zum Ritter gereiften Menschen vorstellen, der nach den höfischen Idealen handelt und denkt. Dies geht zurück auf die französischen Vorlagen, auf die die deutschen Dichter zurückgriffen: Die heldenepischen Chansons de gestes ("Heldenlieder"), den Antikenroman (roman d'antiquité) oder die ritter-höfischen romans courtois. Die Antikenromane fungierten dabei sowohl als Übergangsform zwischen Helden- und Ritterepos wie auch als Vor- oder Frühform des höfischen Romans. So sind Äneas- Troja- und Thebenroman sowohl im Franzöischen wie auch die Adpation in Veldekes Eneasroman Misch- oder Übergangsformen von Helden- zu Ritterepen, die sich nicht mehr des germanischen Sagenkreises oder der jüngeren Geschichte (Karl der Große usw.) bedienen, sondern auf antike Stoffe und Vorlagen zurückgreifen. Als unbestrittenes Vorbild des Ritterepos galt Chrétien de Troyes, dessen deutsche Umsetzungen den höfischen Roman im Deutschen etablierten.

4.2.7 Das Heldenepos

4.3 Spätmittelalter und frühneuhochdeutsche Dichtung 4.3.1 Politischer Wandel Die Staufer waren in persona Heinrichs VI. mit ihrem Erbreichsplan gescheitert, konnten jedoch, vor allem unter Friedrich II., erfolgreich Italien in das neue Römischen Reich eingliedern. Trotz der Staufischen Idee vom Universalkaisertum und trotz ihrer aktiven Hausmachtpolitik hatte sich sich innerhalb des Reichs ein neues Machtzentrum gebildet: die Reichsfürsten. Die drei Machtzentren zu Beginn der spätmittelalterlichen Welt waren demnach:

Theoretisch und gewohnheitsrechtlich bestand das Wahlkönigtum bereits seit Beginn des 13. Jahrhunderts, als sich das sog. Kurfürstenkollegium herausbildete. Eine weitere Stärkung erfuhr das Kürfürstentum durch das Interregnum, das vom Tode Friedrich II, bis zur Ernennung Rudolf von Habsburgs andauerte (1257-1270) und während dessen die Macht de facto bei den Reichsfürsten ruhte. Doch erst 1338 schlossen sich die Kurfürsten im Kurverein zu Rhense zusammen und beschlossen:

Als Kurfürsten wurden sieben Reichsfürsten bestimmt:

Zudem war das Königtum in der Folge der Goldenen Bulle zunehmend eine Sache von Zugeständnissen der Kronprätendanten gegenüber den Kurfürsten, die sich die Wahl eines Kandidaten durch teilweise enorme Geldzahlungen oder Privilegien abkaufen ließen. Erst unter dem Habsburger Maximilian I. kam es zur Reform, die die ewigen Machtkämpfe beenden sollten, freilich um den Preis weiterer Zugeständnisse an die Kurfürsten. Der 1495 auf dem Wormser Reichstag beschlossene Ewige Landfriede (Abschaffung des mittelalterlichen Fehderechts), die Einführung eines Reichskammergerichts, die Einführung einer Reichssteuer sowie der Beschluss, den Reichtag jährlich einzuberufen, sorgten zwar für Ordnung im Reich, machten die Kurfürsten jedoch zum entscheidenden Faktor des Reiches. Auf der anderen Seite wurde der Einfluss des Papstes endgültig 1508 zurückgedrängt, als dieser sich ohne Krönung, wenn auch mit der formellen Zustimmung, durch den Papst zum Erwählten Römischer Kaier machte. Damit war eine im Hochmittelalter begonnene Entwicklung abgeschlossen. Trotz des Wormser Konkordats spielte das Papsttum keine politische Rolle mehr im Deutschen Reich, die beiden Machtzentren konzentrierten sich auf die Reichsfürsten und den König, wobei die Abhängigkeit des Königs offensichtlich wurde. 4.3.2 Aufzug eines neuen Denkens Der Ordogedanke, der die kosmische Ordnung des Seins stipulierte, wurde brüchig und erste Ansätze eines individualistischen Weltzugangs kamen auf (in England und Frankreich wesentlich früher). Einige Historiker sprechen ab dem 14. Jhrhundert gar von einer Krise des 14. Jahrhunderts. Man sah die Interpretationshohheit der Kirche in Fragen der Welterklärung zunehmend als Gängelung. Der Prototyp des spätmittelalterlichen Gebildeten wurde der Humanist. Als einer ihrer Hauptvertreter stand Erasmus von Rotterdam mit Intellektuellen in ganz Europa in Verbindung (z.B. Thomas Morus) und sahen sich als Bildungsträger und Erzieher, die die Theologie (Exegese als Methode) wie die Kirche (Friedensgebot, Toleranzgebot) reformieren wollten.Dabei wurden sie auch zu Vorbereitern der Reformation in ganz Europa. Luthers Thesen in Deutschland, Zwinglis Schweizer Reformation und der Calvinismus in England fußten weitgehend auf humanistischen Prämissen, die einen methodisch-exegetisch gesicherten Zugang zur Schrift und damit einen reinen Glauben verlangten. Die Mystik, in der Gott durch persönliche Erlebnisse geschaut werden (contemplatio) und man so mit ihm eins werden sollte (unio mystica), wurde im reformatorischen Denken ebenso abgelehnt5 wie Wunderglaube und Heiligenanbetung. Zudem stand der Moralbegriff der Kirche, demgemäß gutes Leben in guten Werken (bona opera) bestehe, in der Kritik. Statt dessen verfocht die Reformation drei Prinzipien, die vor allem in Luthers Schriften grundlegend sind. Sie gehen zurück auf Paulus' Dritten Römerbrief:

Zweitens ebnete das Spätmittelalter die Unterscheidung zwischen Weltlichem und Göttlichem, zwischen Materiellem und Geistigem, die entscheidend für den Rationalismus, ja bis heute werden sollte. Als Augustinus bereits Jahrhunderte zuvor das Universum in zwei Reiche aufgeteilt hatte, orientierte sich diese Vorstellung am Erlösungscharakter des Menschen (Himmel und Hölle) sowie an einer Hierachie (göttliche und Erdenwelt). Die neuen zwei Reiche bestanden nun nebeneinander, als Reich des Glaubens und Reich der Natur. Damit wurde aber auch der naturwissenschaftlichen Erforschung der Boden bereitet. Nicht zufällig sollte das 15. und 16. Jahrhundert dann auch zum Zeitalter der Entdeckungen werden. Im Volk kam es zu einer Rückbesinnung auf christliche Werte. Daran waren vor allem die Pestepidemien des 14. und 15. Jahrhunderts schuld, die als Gottesstrafe gesehen (und von der Geistlichkeit auch so gepredigt) wurden. Hungersnöte ließen vor allem die Lage der Bauern prekär werden. 4.3.3 Soziale und wirtschaftliche Entwicklungen Vier zentrale Entwicklungen nach dem Ende der Staufischen Herrschaft sorgten für einen sozialen Wandel:

Die erste deutschsprachige Universität wurde 1348 in Prag nach dem Vorbild der Pariser Sorbonne gegründet. Gerade die theologische Ausbildung fand bis dato an einer Vielzahl von Klosterschulen, Domkapitel oder Kollegiatsstifts statt. Ziel der Universitäten war es zunächst durch die Zentralisierung und Bündelung in einer Institution die Ausbildung besser überwachen zu können. Zweitens sahen die Universalmächte Kirche und Kaiser darin eine frühe Möglichkeit der Einflussnahme auf das kulturelle wie politische Leben, wurde doch an den Universitäten die neue Elite ausgebildet. So unterstanden mittelalterlichen Universitäten entweder direkt dem Papst (Paris, Heidelberg) oder dem Kaiser (Prag, Bologna). Nur wenige Universitäten wurden durch lokale Reichsfürsten gegründet, jedoch später durch Kaiser oder Papst legitimiert: Köln (Rat der Stadt), Würzburg (Fürstbischof). Die ersten Universitäten bestanden aus den drei klassischen Fakultäten: Rechtswissenschaft, Theologie und Medizin. Oft kam auch noch die Philosophie hinzu. Erst später wurden Fakultäten für Naturwissenschaften eingeführt. Trotz der noch immer großen Anzahl an päpstlichen Universitäten war mit der der Institution der alma ata das Bildungsmonopol der Kirche durchbrochen worden. Dies war sicher einer wichtigsten Voraussetzungen für den Typus eines neuen litteratus, des Humanisten. Der Ritterstand, der im Hochmittelalter noch das Ideal der Feudalgesellschaft war und zur Zeit der Kreuzzüge als wehrhafter Verteidiger der Christenheit galt, erlebte im Spätmittelalter seinen kontnuierlichen Niedergang. Dies lag zum einen an neuen militär-taktischen Erkenntnissen, die flexible Fußtruppen gegenüber der schwerfälligen Kavallerie der Ritter im Vorteil sah. Zum Zweiten spielte sicher auch die Erfindung des Schießpulvers und das Aufkommen der Schusswaffen eine Rolle, auf die die Ritter mit immer aufwendigeren und kostspieligeren Schutzharnischen reagieren mussten. Schließlich war die Bildung von Ad-hoc-Söldnerheeren statt der dauernd in Waffen stehenden Ritterheere für Fürsten wie König wesentlich billiger. Voraussetzung gerade für die Söldnerheere war jedoch der Wechsel von der Natural- zur Geldwirtschaft, also das Ersetzen feudalrechtlicher Bindungen (Land des Lehnsherrn gegen Militärhilfe des Vasallen/Ritters) durch finanzielle Beziehungen (Geld gegen zeitweisen Söldnerdienst). Mit dem Aufkommen dieses geldwirtschaftlichen Prinzips war auch die städtische Unabhängigkeit bzw. die Blüte der Städte erst möglich geworden, da die Stadt ja keine eigene Agrarwirtschaft besaß, sondern auf den geldumschlagenden Handel mit dem Außenland angewiesen war. So rückte der Handel ins Zentrum des wirtschaftlichen Geschehens. Die Kaufleute wurden zu einer einflussreichen Schicht, deren gute Beziehungen sogar bis zu König und Papst reichten.6 4.3.4 Auswirkungen auf die Literatur Die Dichtung des Spätmittelalters, die im Vergleich zur sehr guten Quellenlage und zum Hochmittelalter äußerst schwach erforscht ist, wird oft als eine Art "Abgesang" der hochmittelalterlichen Blüte gesehen. Dabei lassen sich wenigstens drei eminent wichtige und neue Entwicklung herausschälen:

Trotzdem lebten gerade nach den Pestepidemien Mitte des 14. Jahrhunderts, die vor allem als Gottesstrafe interpretiert wurden4, die geistliche Dichtung wieder auf, diesmal jedoch nicht in Form von Schöpfungsberichten, mystischen Werken oder Gebeten, sondern als geistliche Dramen (Oster-, Passions-, Weihnachtsspiele), die in öffentlichen Aufführungen dem ganzen Volk zugänglich waren. Typische Gattungen und Formen spätmittelalterlicher Dichtung

Literatur:

Sekundärliteratur Übersichten: Primärliteratur Weltbild: Anmerkungen: 1) Anfangs- wie Enddaten von Epochen richten sich stets nach bestimmten zugrundeliegenden Periodisierungskonzepten oder Geschichtstheorien. Wer Geschichte als Herrschaftsgeschichte (klass. politische Geschichte) auffast, wird eher dazu neigen, Anfang oder Ende von politischen Ereignissen den Vorzug geben (Absetzung des römischen Kaisers bis Beginn der Reformation). Anhänger eher strukturalistisch gesinnter Geschichtsschreibung werden die Faktoren verfassungsrechtliche, gesellschaftliche, soziale und ökonomische Formation in Vordergrund stellen. Weitere Anfänge des Mittelaters: das Ende des Römischen Reiches (476), die arabische Expansion (ab 622), das Aufkommen der Hochadelsgeschlechter der Karolinger (ab 700). Weitere Enddatierungen für das Ende des Mittelalters: die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenbergs (1450), Beginn des Zeitalters der Entdeckungen (ab 1480: Vasco da Gama, Christoph Columbus). 2) Die Gründe der Völkerwanderung sind bis heute nicht restlos geklärt. Eine Faktor, der die Migrationen beschleunigte, war sicherlich die zunehmende Desintegration des Römischen Reiches (Schwächung des Zentrums gegenüber der Peripeherie). Weitere Erklärungsversuche wie "Landnot" oder "klimatische Gründe" oder Sicherung der Lebensgrundlagen mögen auch eine Rolle gespilet haben. Wahrscheinlich haben wir es auch mit Verschiebungsprozessen zu tun, die, einmal angestossen, eine Art Kettenreaktion auslösten.  3) Einzige Ausnahme bildete Wolfram von Eschenbach, der es ablehnte als litteratus zu gelten.  4) Die andere "Erklärung" sollte die Brunnenvergiftung der jüdischen Bevölkerung liefern. Sie führte zu Judenpogromen ab 1348 fast im gesamten Deutschen Reich.  5) Im Lutheranismus gilt die Mystik heute als ebenso Häresie wie die Transsubstanzionslehre (Hostie als der Leib Christi), die Heiligenverehrung und der Marienkult.  6) Die vielleicht berühmteste Kaufmannsdynastie des Deutschen Reichs konnte die Augsburger Familie der Fugger aufbauen. Durch großzügige Kredite an die Habsburger und Hannoveraner gestalteten und bestimmten sie die Politik nicht unerheblich mit. Manche Fürstenhochzeiten, Inthronisationen und vor allem kostspielige Feldzüge der ständig zahlungsunfähigen, deutschen Könige (Türkenkriege) wären ohne die Kredite der Fugger gar nicht möglich gewesen.  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HOME WMELCHIOR.COM

HOME WMELCHIOR.COM

Hildebrandslied (ca. 830): anonym

Hildebrandslied (ca. 830): anonym Merseburger Zaubersprüche (8. Jh.): anonym

Merseburger Zaubersprüche (8. Jh.): anonym König Rother (ca. 1150): anonym

(

König Rother (ca. 1150): anonym

( Eneid/Eneit/Eneasroman (ca. 1170 - 1190): Heinrich von Veldeke

(

Eneid/Eneit/Eneasroman (ca. 1170 - 1190): Heinrich von Veldeke

(

Confessiones (Bekenntnisse): Augustinus (354-430)

(

Confessiones (Bekenntnisse): Augustinus (354-430)

(